|

Le carburant

|

||

| Les scientifiques ont longtemps cherché le carburant idéal afin d'être utiliser dans les réacteurs des fusées. L'État a permit ces recherches alors qu'il en existe déjà utilisés par l'homme. | ||

|

Alors pourquoi

avoir investit dans la création d'un nouveau carburant ?

|

| La Fusée, cette nouvelle machine des temps modernes vouée à la conquête spatiale, a pour but d'envoyer des satellites ou des hommes dans l'espace. Contrairement au sol la quantité d'oxygène dans l'air diminue tant l'altitude augmente et donc la réaction qui se produit dans les moteurs de voitures ne peut s'effectuer parfaitement en l'absence d'air. Sans oxygène une flamme ne parvient pas à survivre longtemps. Elle consomme l'oxygène présent puis s'éteint. | ||

| Cette expérience faite dans les classes de collège illustre bien cela | ||

|

| La flamme de la bougie placée sous cette cloche brille. Elle consomme l'oxygène. | ||

|

||

| Après disparition de l'oxygène , la flamme s'éteint. |

|

Un autre problème

quant à l'utilisation de ces carburants. En effet il faut réussir

à vaincre cette force qui agit sur toute chose sur la Terre :

La Pesanteur |

||

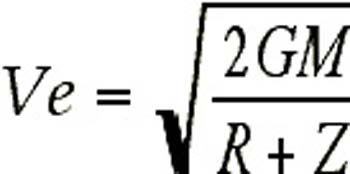

| L'équation suivante permet de calculer la vitesse d'évasion, (Ve). Cette vitesse est également appelée deuxième vitesse cosmique. Elle permet, à un corps se trouvant à une altitude Z, de quitter définitivement l'attraction d'un corps de masse M et de rayon Z. Il s'agit, par exemple, de la vitesse qu'il faut atteindre pour quitter notre monde à destination d'une autre planète. | ||

|

| " M " est la masse de la terre, soit : 6 x 10 24

kg. " G " est la constante universelle de gravitation, soit : 6,67 x 10-11. " R " est le rayon de la terre, en mètres. " Z " est l'altitude. " R+Z " est donc l'équivalent à " d " en mètre. |

||

| Le rôle du booster

est de donner une poussée importante à la fusée dès le départ afin

qu'elle puisse atteindre une vitesse suffisamment importante pour

quitter l'atmosphère ( Les boosters sont détachés pour éviter le

surplus de poids et ainsi d'augmenter la force d'attraction de la Terre). Il fallait donc trouver un carburant. |

||

|

LE PROPERGOL

|

||

| Les scientifiques ont mis au point un nouveau

carburant : Le propergol. Les 1er utilisateurs de ce genre de propulsion ne sont pas les Russes ou bien Les Américains mais les Chinois au XI siècle avec l'emploi d'une poudre noire permettant une forte poussée d'un projectile lors de son éjection : la poudre à canon. Les chercheurs ont repris les bases de cette invention dans le domaine spatial afin de pouvoir propulser la fusée hors de notre atmosphère Le propergol se présente donc comme de la poudre à canon sur vitaminée et dont les performances sont décuplées de manière conséquente. Il existe deux types de propergols : le solide et le liquide. C'est le 1er qui est utilisé dans les boosters et celui qui nous intéresse. Les propergols solides se présentent sous la forme de blocs caoutchouteux constitués par des mélanges comportant un comburant et un combustible, capables de brûler dès que l'on procède à leur inflammation. Les vitesses d'éjection de ce carburant sont d'environs 2600 m/s et les débits massiques élevés. Ils peuvent donc fournir de très fortes poussées (jusqu'à 6000 kN). |

||

| I Les propergols homogènes |

| On distingue des propergols homogènes et

des propergols hétérogènes, ou composites. Les propergols sont constitués pour l'essentiel de

deux bases énergétiques, à savoir la nitrocellulose et la nitroglycérine, associées en proportion

variable. Ces propergols sont appelés propergols à doubles bases ou simplement double bases. Les éléments

oxydants et réducteurs mis en jeu dans la libération d'énergie par combustion sont associés dans la même molécule.

Utilisés initialement comme poudre à canons, ils se sont progressivement imposés comme carburants dans les propulseurs

de fusée, roquettes… C'est pour cet usage qu'on leur a ajouté des additifs divers.

Les constituants de ces propergols peuvent être fonctionnellement classés en cinq grands groupes de produits : |

||

| · les constituants de la base énergétique

; · les additifs de faisabilité ; · les additifs de stabilité ; · les additifs balistiques ; · et les additifs de fonctionnement. |

| A. La base énergétique |

La base énergétique de ces propergols est composée essentiellement de nitrocellulose (de 40 à 67 %) et de nitroglycérine (de 15 à 41 %). Parfois d'autres produits nitrés tels que la nitroguanadine sont également utilisés.Les nitrocelluloses ou nitrates de cellulose sont des esters nitriques obtenus par action d'un mélange sulfonitrique sur la cellulose. Cette réaction a lieu en phase hétérogène par action des bains nitrant sur la fibre cellulosique, les trois fonctions alcools du cycle anhydroglucose pouvant être estérifiées. (La cellulose est un polyholoside de formule brute (C6H10O5)n ). Une caractérisation importante des nitrocelluloses est le degré de polymérisation qui est égal au nombre de maillons anhydroglucoses formant la chaîne cellulosique. Le taux d'azote est une indication directe du niveau énergétique du produit et représente le taux de fonctions alcools substitué par la fonction O-NO2. . La valeur énergétique de la nitrocellulose contenant un taux d'azote variant de 11,6 à 13,4 %, se situe entre 3500 et 4400 J/g. La nitroglycérine ou tri-nitrate de glycérine se présente sous l'aspect d'une huile incolore. Elle est obtenue par nitration de la glycérine par un mélange sulfonitrique. Sa valeur énergétique est très élevée : 7300 J/g. CH2 - O - NO2 CH - O - NO2 CH2 - O - NO2 La nitroguanadine est utilisée comme ralentisseur de combustion (les autres produits peuvent être le dinitrate de triéthylèneglycol ou le tri-nitrate de butanetriol). Sa formule est : NH2 - C - NO2 NH La fabrication des propergols double base consiste à associer de manière homogène ces deux produits selon un processus de gélatinisation qui repose sur les mécanismes d'interaction (tels que les forces de Van der Waals, les liaisons hydrogènes ou les forces d'interaction entre dipôles) entre les molécules de nitroglycérine introduites au sein du réseau des macromolécules de nitrocellulose et les atomes ou groupes d'atomes de ces polymères. L'oxygène (basique) des groupes carboxyles de nombreux solvants à caractère basique (cétones, esters, alcools…) peut interagir sur l'hydrogène (acide) des groupes nitrate secondaires (CH-O-NO2) de la nitrocellulose. . La nitroglycérine quant à elle est un mauvais solvant qui ne forme pas de vraie solution avec la polymère. Une des explications envisagées repose sur la présence de ponts oxygènes dans la molécule de nitrocellulose. Par suite de la rigidité des chaînes et de leurs dispositions dans l'espace, ces oxygènes sont en interaction faible avec les groupes nitrates des molécules de nitrocellulose. L'introduction de solvants mobiles tels que la nitroglycérine permet d'amener des groupements nitriques au voisinage des ponts oxygènes. Il y a alors interaction entre les oxygènes de la nitrocellulose et l'hydrogène du groupe CH-O-NO2 de la nitroglycérine. de la nitroglycérine. Ainsi, une partie de la nitroglycérine (30 %) sert à solvater la nitrocellulose, l'excès se trouvant plus ou moins mobile dans le réseau. Ce début de processus de gélatinisation est souvent marqué par un gonflement. |

| B. Les additifs de faisabilité |

| Les additifs de faisabilités

doivent favoriser la mise en œuvre du matériau. Il s'agit essentiellement

de plastifiants inertes destinés à faciliter le phénomène de gélatinisation.

Ils constituent 0 à 10 % du propergol. De type phtalate ou triacétate, notamment,

ils modifient les propriétés mécaniques du propergol et peuvent désensibiliser

la nitroglycérine permettant d'éviter son utilisation à l'état brut. Il

s'agit généralement de : · diéthyle phtalate, plastifiant des propergols SD ; · dioctylphtalate, plastifiant des propergols Epictètes ; · triacétate de glycérol ou triacétine, huile essentiellement utilisée en association avec la nitroglycérine dont elle diminue la sensibilité au choc et au frottement. |

| C. Les additifs de stabilité |

| Les esters nitriques

des propergols double base se décomposent dès la température ambiante. Cette

décomposition correspond à la coupure des liaisons O-NO2.

Elle libère des oxydes d'azote. En l'absence de stabilisant, les espèces produites ont un effet catalytique sur la réaction. En présence de stabilisants qui possèdent généralement un noyau aromatique capable de fixer par substitution les oxydes d'azote, la réaction est bloquée.

Cette décomposition présenterait de graves inconvénients au plan de la sécurité (cette réaction exothermique pouvant enflammer le propergol), au plan de la qualité (risque de fissuration) et au plan des performances (l'exothermicité de la décomposition diminuant l'énergie disponible pour l'utilisation).

Les stabilisants les plus utilisés sont :

· la diéthyl-diphénylurée ou centralite, également plastifiant de la nitrocellulose ; · la 2-nitrodiphénylamine, augmentant la vitesse de combustion et le coefficient de température ; · la N-méthyl-para-nitro-aniline, très efficace à fixer les oxydes d'azotes, donc entraînant une disparition du stabilisant plus rapide. |

| D. Les additifs balistiques |

| La vitesse de combustion de ce type de propergol varie fortement avec la pression si bien que lors du fonctionnement, de faibles fluctuations de serrage se traduisent par des variations notables de pression. De ce fait, une augmentation accidentelle de la surface de combustion se traduit par une surpression pouvant aller jusqu'à l'explosion du propulseur.

On emploie pour cette raison des additifs balistiques.

Certains de ces additifs permettent d'obtenir dans un domaine de pression donné, une vitesse de combustion indépendante de la pression (effet plateau) voir une vitesse de combustion décroissante avec la pression (effet mesa). Ces effets correspondent ainsi à une accélération de la vitesse du mélange sans additif, d'où leurs noms d'accélérateurs de combustion.

Il s'agit majoritairement de composés métalliques, notamment de sels ou d'oxydes de plomb (comme l'oxyde basique PbO ou l'oxyde salin

Pb3O4). |

| E. Les additifs de fonctionnement |

| Certaines caractéristiques particulières liées à l'utilisation du propulseur ou à son architecture peuvent réclamer des additifs supplémentaires. Ainsi quelle que soit la configuration de la chambre, le régime de la combustion doit être stable et ceci peut nécessiter la présence, dans les gaz de combustion, de particules solides destinées à réduire les instabilités.

Caractéristiques des propergols double base :

La densité moyenne est de 1,55 à 1,66 pour les propergols SD, et de 1,50 à 1,58 pour les Epictètes. La combustion des propergols double base libèrent les produits de décomposition de la nitrocellulose et de la nitroglycérine, donc majoritairement des oxydes de carbone, d'azote, et de l'eau. L'impulsion spécifique de ces propergols ne dépasse pas 210 s, mais leur élaboration est plus simple que celle des propergols composites.

|

| II Les propergols composites |

| Le propergol composite est un mélange constitué

de : · 68 % de perchlorate d'ammonium · 18 % d'aluminium · 14% de polybutadiène Les propergols solides composites sont constitués d'une matrice polymérique souvent réductrice, chargée d'un solide pulvérulent oxydant et éventuellement d'un métal pulvérulent jouant le rôle de réducteur d'appoint. Les espèces oxydantes et réductrices ne sont donc pas présentes à l'intérieur de la même molécule. Leurs constituants se classent en deux parties : le liant et les charges. |

| A. Le liant |

| Dans un propergol composite, l'oxydant et le réducteur

sont sous forme solide pulvérulente, ce qui suppose pour assurer

la cohésion et l'homogénéité de l'ensemble,

la présence du liant. Il doit être : · liquide dans la phase préliminaire d'élaboration du mélange intime de l'oxydant et du réducteur ; · compatible chimiquement avec l'oxydant ; · capable d'accepter des taux de charges solides très importants. · l'élasticité doit être telle que la cohésion du bloc de poudre ne soit modifié ni par le début de la combustion, ni par les variations de température en cours de trajet. Ainsi, bien que son taux ne dépasse pas 20 à 30 % de la masse totale du propergol (alors que l'oxydant, faisant partie des charges, en constitue 50 %), il est extrêmement important en raison de son incidence sur les propriétés physiques et mécaniques. Il est constitué essentiellement d'un pré polymère, mais contient aussi un réticulant, des stabilisants et divers additifs. |

| A-1 Le pré polymère |

| Le pré polymère est le constituant principal du liant du propergol composite (70 à 80 % du liant). C'est donc lui qui confère au liant l'essentiel de ses propriétés. Celles-ci peuvent être liées à la nature de la chaîne polymérique ou à la nature des extrémités fonctionnelles. En effet, schématiquement, le pré polymère est une molécule difonctionnelle formée de la répétition (plusieurs dizaines de fois) d'un motif monomère (butadiène, oxyde de propylène, …) et se terminant par les fonctions réactives se situant en bout de chaîne.. |

| A-2 Le réticulant |

| Le réticulant peut être le plus simplement une molécule polyfonctionnelle (au moins trifonctionnelle) de faible masse molaire ou, d'une manière plus complexe, un mélange de petites molécules difonctionnelles, appelées extenseurs de chaîne dont le rôle est d'accroître la longueur la chaîne du prépolymère, et molécules au moins trifonctionnelles de façon à assurer à l'ensemble du système réticulant une fonctionnalité (nombre de fonctions réactives, divisés par le nombre total de molécules) moyenne supérieure à 2. |

| A-3 Le plastifiant |

| Il joue un rôle d'appoint essentiel pour réduire la viscosité de la pâte, donc la facilité de mise en œuvre. C'est en général une huile non réactive vis-à-vis du polymère, véritable diluant dont le rôle est d'écarter les chaînes de polymères et de réduire ainsi leurs interactions, aussi bien à l'état liquide qu'à l'état réticulé. |

| B. Les charges |

| Les charges sont de deux types : · oxydant. C'est le principal constituant du propergol en masse (de 60 à 80 %) ; · réducteur. En général à des taux n'excédant pas 25 %. Ce sont des solides pulvérulents dont la forme et la taille contrôlent le taux maximum que l'on pourra introduire dans le liant. En pratique trois à quatre types de particules sont utilisées dans les propergols, ce qui suffit pour approcher le maximum de taux de charges théorique optimum. La nature de ces charges est évidemment le paramètre principal qui influe sur l'énergie du système, mais elle joue aussi sur la vitesse de combustion, puisqu'elle détermine la température de combustion et la masse molaire des gaz éjectés. |

| B-1 Oxydants |

| Un bon oxydant est caractérisé par :

la possibilité de fournir de l'oxygène (ou du fluor) pour brûler le liant et le réducteur d'appoint avec le maximum de chaleur dégagée.

Une enthalpie de formation aussi élevée que possible. =>Réaction du perchlorate d'ammonium l'équation de la réaction est la suivante 4 NH4ClO4(s) -> 2 N2(g) + 6 H2O(g) + 5 O2(g) + 4 HCl(g) Tableau des oxydants utilisées |

| Oxydant | Oxygène " libre " % de masse | Densité | Température de décomposition (°C) | D Hfo Kcal/kg |

| Perchlorate d'ammonium NH4ClO4 |

34

|

1.95

|

>270

|

-601

|

| Nitrate d'ammonium NH4NO3 |

20

|

1.72

|

très stable

|

-1098

|

| Le perchlorate d'ammonium est de loin le plus utilisé : dense, stable thermiquement, sa décomposition ne fournit que des gaz dont une forte proportion d'oxygène. Le nitrate d'ammonium, l'octogène et la nitroguanadine sont ensuite principalement utilisés.

Le nitrate d'ammonium conduit à des impulsions spécifiques beaucoup plus faibles que ceux obtenus avec les perchlorates, et convient donc surtout aux générateurs de gaz.

|

| B-2 Réducteurs |

| L'aluminium est le réducteur quasi universel des propergols composites. Il existe en poudres quasi sphériques de faibles diamètres, bien adaptées à la réalisation de taux de charges élevés. La fine couche d'alumine qui passive les grains vis-à-vis de l'humidité le rend facilement manipulable.

Le magnésium est un combustible intéressant, cependant beaucoup moins dense (1,7) que l'aluminium (2,7).

Carbone et hydrogène présents obligatoirement dans le propergol puisque constituants essentiels du liant participent d'une manière importante à l'exothermicité de la combustion, et présente le gros avantage par rapport à l'aluminium de donner des produits de combustion gazeux.

·

Les propergols composites sont ceux qui sont le plus utilisés dans le domaine spatial. Ils sont constitués d'une matrice polymérique pouvant être réductrice (par exemple le polybutadiène), chargée d'un oxydant pulvérulent (perchlorate d'ammonium) et éventuellement d'un métal pulvérulent jouant le rôle de réducteur d'appoint. Ces propergols sont généralement coulés moulés dans la structure du propulseur.

Le propergol composite, utilisé comme chargement de propulseurs pour les lanceurs ARIANE5 est un propergol solide aluminé qui génère après combustion, diverses espèces gazeuses et une phase condensée constituée d'alumine liquide, dilué dans le gaz environnant sous forme de gouttelettes microniques.

Des propergols sont également utilisés pour les satellites, pour réaliser le transfert d'orbite.

|

|

| Les propergols solides: L'élément clé du décollage |

|

| - Autre exemple d'utilisation du propergol solide sur un missile d'un chasseur ( ici un AIM 9 sparrow tiré d'un F18 McDonnel-Douglas) |

| C Avantages et incovenients |

| L'avantage des propergols solides est de pouvoir fournir une poussée variable dans le temps en faisant varier le débit de gaz et de particules générées,

c'est-à-dire de la surface et de l'épaisseur de propergol à brûler Les inconvénients de ce carburant ne sont pas nombreux mais ils limitent l'emploi de cet ergol par rapport à son homologue liquide En effet, les inconvénients des propergols solides sont très réels par rapport à ceux

que présentent les propergols liquides : performances énergétiques inférieures, temps de combustion très brefs, accélérations très élevées, impossibilité d'interrompre la réaction une fois que celle-ci est déclenchée. Par conséquent, les propergols liquides sont toujours utilisés sur les derniers étages des lanceurs, les premiers étages étant souvent également équipés de moteurs à propergol liquide, mais alors accompagnés de gros propulseurs à poudre. Les propergols solides sont les propergols idéaux pour ces propulseurs " auxiliaires " : on les nomme propulseurs d'appoint (PAP : propulseur d'appoint à poudre). Bien qu'ils soient disposés en " renforcement " des moteurs centraux, ce sont eux qui fournissent la plus grande partie de la poussée au décollage. Ils sont ensuite rapidement largués, lorsque la fusée a atteint une vitesse et une altitude suffisantes. Leur facilité de stockage et leur simplicité d'utilisation font d'ailleurs des propergols solides les propergols les plus adaptés pour les engins militaires, telles que les missiles. Ils sont également utilisés comme moteur d'apogée, ou de périgée, des satellites.

|

| < |